お役立ち情報一覧

便通が良くなりました!と奥様からの喜びの声をいただきました。

先月から、訪問マッサージを始められた Sさん。

長期の入院により、廃用性症候群と傷病名がつけられてみえます。

寝たきりの状態が長く続くようにになると、便秘などの症状も見られるようになってきます。

便秘

排泄で、数日に1回しかない状態を便秘といいます。排便時にも水分が少ない硬い便による排便困難な場合も便秘の状態なのです。

便秘にも急性のものと慢性のものがあります。

急性の便秘の場合、精神的ストレスや薬物による副作用、腸閉塞などが原因となります。

慢性の便秘の場合、腸の蠕動運動の低下、腹筋の筋力低下、薬の副作用や大腸がん等が原因となる場合が多くあります。

慢性の便秘は、特に高齢者に多く、身体機能の低下が大きく影響するとされています。

便秘を予防するには?

便秘を予防するためには、十分な水分補給、食物繊維・乳製品の摂取、規則正しい生活リズムをとるなどをする必要があります。

その他には、腸管を刺激するために、適度な運動、腹部・腰部のマッサージなどが効果的です。

それでも排便が困難な場合には、下剤、浣腸、摘便をおこなう必要が出てきます。

また、排便の際には和式よりも洋式の座位の姿勢の方が楽に排便ができます。

寝たきりの方の場合、仰向けでの排便に違和感を感じる方が多いため、麻痺などがあってもできるだけポータブルトイレなどに座って自然排便を促すことも大切となります。

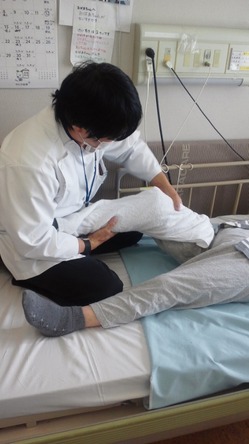

施術の様子

Sさんの施術内容は、全身のマッサージと拘縮予防の為に、可動域訓練。最後に便秘の予防・改善を目的として、按腹を行っていました。

按腹とは、按摩術の一つの方法で、お腹を按摩・マッサージする技術の一つです。

その施術を毎回行っていたところ、便通がよくなったそうです。

あまり、便が出ない日が続くとイライラしたり、かといって下剤をつかうと1日下痢状態になってしまい困ってみえました。

マッサージにもいろいろな効果があります。 何かお困りな方は、気軽にご相談ください。

多発性硬化症

多発性硬化症とは、中枢性脱髄疾患の一つで、脳、脊髄、視神経などに病変が起こり、多彩な神経症状が再発と寛解を繰り返す疾患のことをいいます。

原因は未だに不明で、遺伝、自己免疫、ウイルスなどの感染が関与していると考えられています。

若い人の方が発症しやすく、約80%が50歳までに発症します。特に女性に多い病気です。

日本人の10万人のうち3~5人に発症すると言われています。

生命予後はあまり悪くなく、健常人とほとんど変わりませんが、機能予後については良好とは言えず、運動機能が低下して車椅子での生活になることも多いです。

症状

症状は数多く、特定の症状が決まって起こるということはありません。

経過中に多くみられるのは下記のものになります。

・運動麻痺

・感覚障害

・深部反射亢進

・視力障害

・病的反射

そのほかでは、視野障害、括約筋障害、視神経萎縮、失調症、企図振戦、眼筋麻痺、嚥下困難、疲労などがあります。

リハビリ

症状を緩和させるためにリハビリテーションをしっかり行う必要があります。

多発性硬化症に対してのリハビリテーションは、寝返り動作訓練、起き上がり、車椅子への乗り移りなどの移動・移乗動作訓練、立ち上がり・歩行訓練、応用歩行・動作訓練などを行います。

また、低下した筋肉の強化や障害の起こった部位のトレーニングも行います。

多発性硬化症の日常生活の過ごし方は?

悪化や再発の原因として下記のものがあげられます。

・感染症

・過度の運動

・疲労

・体温の上昇

・外傷

・外科手術

・精神的ストレス

・出産

・紫外線

これらの原因となるものを日常生活で気を付けることで、再発や悪化を防ぐことができます。

ポイントししては下記のものがあります。

1、ストレスをためない(ストレスにより免疫力が低下します)

2、疲れを残さない程度の軽い運動

3、排尿障害が起こるので、感染症に気を付ける

4、室温を適温に保つ(急激な体温の上昇は一時的に神経症状が出る)

5、日光には適度に当たる(骨の成長には紫外線が必要ですが、過度に日焼けすると免疫のバランスを崩します)

こんにちは。コーディネーターの片田です。

今回は、脳梗塞の後遺症の為、身体に麻痺が残っている利用者様の施術に同行しました。

関節が固まってしまわないように四肢マッサージで、筋肉を解していきます。

その後、自力で足上げ運動を10回ずつ行ない下肢の筋力を強化していきます。

ご家族様は、「自分で出来る事は自分でするようにしてほしい。」と言う考え方なので、利用者様も頑張ってリハビリやマッサージをして、ご自分で立てるようになるまでに回復したそうです。

マッサージやリハビリを定期的に続けられることで、さらに効果が高まりますね!

「マッサージを始めて一年程になりますが、ずいぶん肩凝りも良くなって、先生が来るのを楽しみにしているんですよ。」と素敵な笑顔でお喜びの声をいただきました。

他にもこんな声がとどいています!

「欲を言えば一人でどんどん歩いてほしいけど、せめて自分の事は自分で出来るようになって欲しい」とご家族様の思いもお聞きすることが出来ました。

自宅でできること

病院で入院しながらのリハビリが終わり、自宅でもリハビリを続けることで、身体機能をある程度取り戻すことができます。

しかし、その一方で肘や膝などの関節がきちんと伸ばせないままでいる患者さんは多くみえます。

これは脳の機能障害により筋肉が硬直してしまったり、長期の安静療養により関節が拘縮してしまうことが原因となります。

このままではリハビリの効果が薄れてしまいます。

そこで有効になるのが訪問マッサージです!

施術者の手により硬くなった筋肉を和らげ、関節を動かしやすくすることができます。

筋肉が和らぐことで血行が改善され、新陳代謝も促進されます。

痛みなどを伴っていた場合は、それらの痛みも軽減しやすくなるのです。

そしてこれらにより、患者さんはリハビリを行なえるようになります。

また、体に対する刺激だけでなく、施術者との会話やコミュニケーションにより精神的にもプラスの刺激が加わるのです。

利用者様だけでなくご家族様の思いを一緒に叶えていきましょう!

わたし達が全力でサポートしていきます!

こんにちは。コーディネーターの片田です。

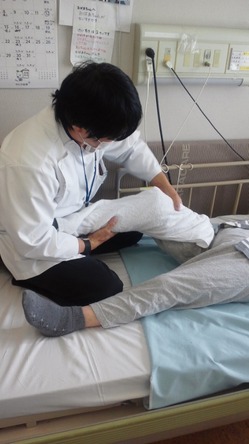

今回は、骨盤骨折の後遺症とそれによる股関節と膝関節の関節拘縮のある利用者様の施術に同行しました。

ゆっくり伝い歩きができるようにまで回復されましたが、まだ歩行距離は短いです。

現在は施設で過ごされています。

施術の様子

下肢マッサージは入念におこない、硬くなってしまった筋肉をほぐしていきます。

仰臥位では屈伸運動おこないます。

訪問マッサージを始められてから、伸展の際の足の力は少しずつ付いてきました。

両側臥位での大腿部の外転筋を入念に軽擦法でマッサージしました。

「マッサージを受けるようになって、歩行が少しずつ楽になってきている。」と嬉しそうにお話しされていました。

このような笑顔が見られると嬉しくなりますね!

他にもこんなお喜びの声が届いています!

拘縮していた関節も、少しずつ緩和していっています。これからも一緒に頑張りましょう。

関節拘縮予防のための他動運動

麻痺などにより体を自由に動かせないという方は多くみえます。

体を動かせない状態が続くと、関節などが拘縮してしまいます。

そんなときに有効となるのが「他動運動」によるリハビリです。

「他動運動」とは、体を動かせない患者さんに代わり、施術者などが患者さんの関節を曲げ伸ばしなどをすることです。

他動運動は関節拘縮予防の他に、皮膚を引き伸ばし、皮膚同士の密着を防いで皮膚の柔軟性を維持する目的もあります。

また、皮膚の柔軟性を維持や向上することで血行の維持・促進ができるため、褥瘡の防止もできるのです。

他動運動を実施する際は、患者さんの関節可動域を理解し、決して無理に動かさないように注意しなければいけません。

わたし達が全力でサポートいたします!

他動運動の注意点

・痛みをこらえて無理に行うと、関節の拘縮を悪化させたり、筋肉・腱・骨を傷める可能性があるので、痛みを感じない程度の力でゆっくりと行います。

・1日1回は行うようにします。1回の運動量を増やすよりも、少ない運動量で複数回おこなう方が効果的です。

・他動運動を行うと衣服やおむつなど肌に触れているものにズレが生じます。皮膚が弱くなっていると、そのズレが新たな褥瘡を誘発する可能性があります。運動後には皮膚の状態を必ずチェックする必要があります。

現在、高齢者の4人に1人は認知症を発症していると言われています。

認知症になりやすい生活習慣

①寝たきりになっている

寝たきりになると人との接触がなくなり、認知症になりやすいです。事前に寝たきりにならないための対策が大切です。

②部屋にこもっている

部屋にこもってしまうと孤立しやすいため、食事などできるだけ家族や他の人と楽しく取ることが大切です。

③家の外から出ない

家の中だけでは刺激が少ないため、認知症になりやすくなります。積極的に外出していくことが大切です。

④外部・人との接触が少ない

外部の人との交流が少ないと孤独感が強くなり、家にこもりがちになります。誰かと共通の趣味などを通して交流を図ることが大切です。

①~④まであげましたが、①に近づくにつれて認知症になる危険性が高くなります。これら四つに共通しているのが、人との接触という面です。

転倒に注意!

現在の日本の高齢者は年間10~20%が転倒していると言われています。

特に認知症を発症している高齢者は一般の高齢者に比べ、約3倍転倒しやすいことはご存じでしょうか?

日本人の寝たきりの原因で「転倒・骨折」は第3位であり、転倒の予防が重要視されています。

特に認知症の高齢者は転倒を起こすと、転倒したことを忘れてしまう人もいますが、忘れずにいるため不安になり転倒を過度に恐れる場合もあります。

そうなると自分で動こうという意志が低下し活動しないことが多いため、さらに転倒への恐怖心が強くなり、廃用症候群を悪化させることがあります。

また、転倒への恐怖心自身が転倒を助長することも少なくありません。

認知症のある高齢者が廃用症候群を発症すると、認知症はさらに悪化します。

認知症を防ぐために

まずは、人との関わりを持つことがとても大切なんです。

認知症の大きな原因としては、お年寄りの方が孤立してしまうことです。

特に脳梗塞などの脳血管障害や転倒による骨折などの後遺症で寝たきりとなってしまった方の場合、認知症の発症の可能性が高くなります。

周囲とのコミュニケーションが取れない・行動のペースが違うなどから孤立しがちになり、外部との接触がが少なくなっていきます。

こういった認知症になりやすい生活を続けていってしまうことで認知症になりやすくなってしまうのです。

認知症を防ぐためには、お年寄りを孤立させないことも重要となります。

例えば、

① コミュニケーションをとる際は、高齢者扱いせず、みんなと同じ対応をする。

② なにか出来る仕事を与える

③ 家族や近所の方などとの交流を図る

などを家族の方や介護者は意識していきましょう。

また、身につけている補聴器やメガネなどが本人に合っていないものだと、周囲との会話が上手くいかないこともあるようです。

そういったことにも注意し、認知症を防いだり最低限進行を抑えていきましょう。

訪問マッサージひまわりでは、利用者様とのコミュニケーションを大事にしています。

利用者様と積極的にコミュニケーションを図ることで精神的なケアも行っていき、お身体の状態の改善だけでなく認知症などの精神面の改善にも効果が期待できます。

こんにちは。コーディネータの片田です。

今回は脳梗塞の後遺症のため寝たきりの利用者様の施術に同行しました!

寝たきりの状態のため、「廃用性症候群」になられています。

廃用性症候群とは?

長期に渡り、体を動かさない・使わないことで身体機能が低下してしまった状態のことを言います。

加齢による身体機能の低下も起こるため、「年だから仕方ない」とそのままにしている方も多くみえます。

廃用性症候群は、リハビリはもちろん、軽い運動や日常生活で体を動かす機会を増やすことで、症状の改善や予防をすることができます。

廃用性症候群にならない為にも、少しずつでも体を動かすようにしましょう!

廃用性症候群になりやすい環境

・長期間入院していた

・退院後も安静を続けていた

・寝たきりの状態である

・家の中で過ごすことが多い

・普段はベッドの上か車いすに座って過ごしている

施術の様子

四肢マッサージで筋肉を解し、関節可動域訓練で関節を柔らかくしています。

本日は利用者様のご家族にお話を伺いました。

「以前は身体全体が固く、お世話するのも大変でしたが足が開くようになり、オムツ替えなど、かなり楽になりました。」

さらに「床擦れが少なくなった。」と、変化を教えて下さいました。

マッサージを受けながら、気持ち良さそうなお顔をしてみえる利用者様を見つめながら、「今はまだ、腰が固く、車椅子に乗せる時が大変ですね。でもそれも、以前よりは楽にはなってるんですよ。」とお喜びの声をいただきました。

他にもこんな声が届いています!

さらにご家族様の負担が軽減できるように、私達は全力でサポートしていきます。

無料体験も随時受け付けております!

お気軽にご相談ください。

頑張りすぎには注意!

ご高齢の方や体力が低下している方の場合、廃用性症候群の改善や予防のための運動がかえって症状を悪化させてしまうことがあります。

症状の改善を急ぐあまり、訓練などを頑張りすぎたりして逆に体力を消耗してしまうことが多くあります。

リハビリは短期間で結果を出そうとせず、長期的な視野で体の状態に合わせてじっくりを行いましょう!

こんにちは。コーディネーターの片田です。

今回は施設にいらっしゃる利用者様の施術に同行しました。

脳梗塞による後遺症が重く、現在寝たきりの生活です。講音障害、嚥下障害もみられます。

脳梗塞後遺症はなぜ起こる?

脳梗塞を発症すると、脳の血管が詰まっていた部分に十分な血液が供給されず脳細胞が壊死してしまいます。

脳は身体機能を司る細胞が場所により違います。

脳細胞が壊死してしまうことで、その壊死した部分が担当していた「話す」「足を動かす」等の身体機能が失われてしまい、後遺症として残ってしまうのです。

後遺症から復帰するためのリハビリ

壊死してしまった脳細胞は元に戻ることはありません。

-thumb-250x333.jpg)

脳梗塞の後遺症が残ってしまうと、今までできていたことが出来なくなり、ふさぎ込んでしまう方も多くみえます。

そのため、リハビリしないままでいて、体は自由に動かせずに寝たきりで過ごしているという方も少なくありません。

そのため、患者さんご自身だけでなくご家族の負担が大きくなってしまいます。

リハビリは始めたばかりの頃はうまくいかないことが多く、苛立ちや不信感を感じるかもしれません。

しかし、リハビリを行うことで少しずつでも身体機能を回復していきます。

今までできなかったことがまたできるようになってくる可能性が高くなるのです。

リハビリには身体機能の回復だけでなく、再発防止の効果もあります。

少しでも後遺症を軽減し、できる限り自分の力で日常生活を送るためにも、体を動かすリハビリ訓練をなるべく早い段階で始めましょう。

施術の様子

マッサージ利用当初は、関節の拘縮がややありました。

ROM訓練やストレッチ、マッサージで関節周囲の筋肉をほぐしながらゆっくり地道に拘縮を緩和していきました。

施設のスタッフ様から「介助がしやすくなり、ご本人にかかる負担もだいぶ減りました。」とお喜びの声をいただきました。

他にもこんな声がとどいています!

左下肢が屈曲拘縮しており、今はこの屈曲を少しでも伸ばそうと運動療法を取り入れながら施術しています。

会話はできませんが、常に患者様の表情や顔色や脈拍を伺い、施術を行っています。

少しでもお身体の負担を減らしたいとお考えの方、一度お気軽にご相談ください。

わたし達が全力でサポートいたします!

※写真はイメージです。

こんにちは。コーディネーターの片田です。

今回はギラン・バレー症候群の利用者様の施術に同行しました。

ギラン・バレー症候群の特徴

1、多くの場合、発症する数日前から発熱する

2、熱が下がったあと、手足のしびれを感じ、急激に体の力が抜ける

3、発熱や下痢などの後、7日から14日後に次のような症状が出る

・手足のしびれ

・両下肢の脱力感

・筋力低下

・手足の感覚が鈍くなる

・歩行困難

・嚥下障害

4、発症直後から運動麻痺がおこってくる

5、目が動かない、言葉が話しづらい、まっすぐ歩けないなどの症状が稀に起こります。

施術の様子

両側臥位にて四肢マッサージ。仰臥位にて下肢の屈伸運動とROM訓練をおこないます。

最近少し食欲がないという利用者様。先生と色々お話しながら、食事の取り方や大切さをお話してみえました。

顔色も マッサージ後はよくなり、笑顔も増えていました。

伝い歩きはできますが、その際に首肩に緊張がかかるようでかなり凝っています。

入念にマッサージし、筋緊張もかなりほぐれましたみたいです。

利用者様より「体の不安などを話す事で、精神的にも落ち着く。」とお喜びの声をいただきました。

他にもこんな声が届いています!

利用者様のお話を聞く事もケアの一つなんですね。

「先生、また来週も待っとるでね」とニッコリしてお話されていました。この笑顔が見られるのは本当にうれしいことです。

これからもお身体が改善するよう一緒に頑張ってきましょう!

わたし達が全力でサポートいたします。

※写真はイメージです。

リハビリは早く始めた方が機能回復が早い

ギラン・バレー症候群を発症すると、手足の麻痺などの運動麻痺がおこります。

手足の麻痺をそのまま放置と、筋肉の萎縮が進行し、関節が拘縮していきます。

筋肉、骨、神経等は使うことによって機能の維持・強化がされますが、筋肉は使わなければ急激に萎縮してしまいます。また、関節も使わないと拘縮してしまいます。

一度衰えてしまった体の機能は、回復までに長期に渡るリハビリが必要となります。

体の機能が衰える前に、リハビリをして回復を図りましょう!

こんにちは。コーディネーターの片田です。

今回は脳梗塞後遺症で四肢関節が屈曲拘縮の利用者様の施術に同行しました。

拘縮の原因

「拘縮」とは、関節を動かさないため、次第に関節の動く範囲が狭くなってしまった状態です。

入院や療養で安静にしていて、しばらく関節を動かさないでいるといざ動かそうと思った時に関節がこわばった感じがします。このまま関節を動かさないでいると本当に関節は動かなくなってしまいます。

1、長時間関節を動かさない状態が続いた場合

意識がない方、脳梗塞後遺症などで手足に麻痺がある方、骨折でギプス固定をしていた方では自分で関節を動かすことができない為、拘縮が起こりやすいです。

2、関節に炎症が起こっている場合

変形性関節症、関節リウマチ、感染症などが原因で関節に炎症が起こった場合、炎症による痛みで関節を動かさなくなり、拘縮が起こりやすくなります。また、関節の炎症が原因で関節の組織が変形してしまい、関節が動かかなくなる場合もあります。

拘縮が悪化すると・・・

拘縮が悪化してしまうと日常生活や介護が困難となってしまいます。例えば、足の拘縮が起こった場合、段差につまずいて歩けなかったり、自力でたつこともできなくなります。

また、介護が必要な方の場合、股関節や膝関節の硬縮によりおむつ交換が困難になったりもします。 このように拘縮が起こったり、悪化したりすると寝たきりとなってしまう可能性が多くなってしまいます。 拘縮や寝たきりを防ぎ、毎日を楽しく過ごしましょう。

拘縮や麻痺に対しての訪問マッサージ

寝たきりになられた方の場合、筋肉が使えない・使わない状態が続くと筋肉は徐々に萎縮してきます。その結果、関節拘縮も引き起こされます。

このように自分の力で運動が出来ない患者さんに対して、訪問マッサージでは施術者による他動的に筋肉と関節を直接和らげたり、動かしたりして運動を行います。

他動的に運動することにより、筋肉の血行が促進し、身体機能の維持につながり、さらにこれらの運動を継続することによって患者さんに筋力がつき、自動運動が次第にできるようになると期待されています。

利用者様の状況

意思表示も薄く、マッサージ時は車椅子からベッドに移ります。 以前は移乗の際に小刻みに震えてしがみついてはなさない利用者様でしたが、最近はそういう行動もなくスムーズに移乗が出来るようになりました。

意思表示も薄く、マッサージ時は車椅子からベッドに移ります。 以前は移乗の際に小刻みに震えてしがみついてはなさない利用者様でしたが、最近はそういう行動もなくスムーズに移乗が出来るようになりました。

少しずつ拘縮した関節も可動域が広がってきています。筋肉も以前よりは柔らかくなっています。

拘縮予防や拘縮の進行のケアとしてのマッサージも最近は声がかかります。

今日は、いつもほとんど見受けられない意思表示も少しされました。

そうしたちょっとした変化を見逃さず、今より少しでも良い方向に向かうように施術をさせていただいています。

ご家族様より「移乗が楽になるだけでも介護者にとっては有り難いです」とお喜びの声をいただきました。

何よりもご本人様も負担が減る事が、私たちの喜びでもあります。

他にもこんな声が届いています!

今後もお体が自由に動かせるようになるために一緒にがんばりましょう!

わたし達が全力でサポートいたします!

※写真はイメージです。

こんにちは。コーディネーターの片田です。

今回は脳出血による片麻痺の利用者様の施術に同行しました。

片麻痺のため、右肩関節の脱臼もされています。

最も多い脳梗塞の後遺症

「片麻痺」・「半身麻痺」は脳梗塞後遺症で最も多い後遺症と言われています。

体の左右どちらか片側の手足が麻痺してしまいます。

脳出血でも多く起こりますが、脳梗塞の方がより起こりやすいと言われています。

筋肉には関節を補強する役割があります。そのため、麻痺が起こると筋肉は動かなくなってしまうため、関節を補強することができず脱臼してしまうことがあるのです。

特に肩関節で多く起こります。

早い段階でのリハビリの重要性

片麻痺に対するリハビリはできるだけ早い段階でおこなう必要があります。

マッサージや関節可動域訓練など外部から体を動かすことで症状の改善や関節拘縮を防ぐことができるのです。

特に手足の関節の場合、拘縮が起こってしまうと、関節は常に曲がったままの状態になってしまい、後の体の機能の回復に大きく影響してしまいます。

そのため、早い段階でのリハビリが重要になるのです。

普段は車椅子で生活されているので、施術の際は車椅子からベッドに移す時には 細心の注意を払います。

腕にはお手製の吊りバンドをされており 脱臼した上腕を支えています。

こちらが話しかけると答えてはいただけますが、反応は薄い利用者様です。

施術の様子

脱臼の部分は避け、上腕は愛護的に軽擦法でマッサージをおこないます。

麻痺した方の下肢は、ROM訓練と屈伸運動で拘縮予防をおこないます。

麻痺側の下肢は特に浮腫が強いため、リンパも軽くほぐしながらのマッサージもおこないます。

「気持ちええ~」と時々おっしゃられ、「マッサージをしてもらうと身体が楽になります。」とお喜びの声をいただきました。

他にもこんな声が届いています!

利用者様の状況や性格を踏まえながら 臨機応変に施術をすすめていくのも大切にしています。

毎日がもっと楽に過ごせるように一緒にがんばっていきましょう!

わたし達が全力でサポートいたします!

※写真はイメージです。

-thumb-250x333.jpg)