お役立ち情報一覧

こんにちは。コーディネーターの片田です。

今回は、オリーブ橋小脳萎縮症の利用者様の施術に同行しました。

オリーブ橋小脳萎縮症とは?

原因が不明で中年以降に発症する病気です。

頭部のCTやMRIで小脳や橋に委縮が確認されます。

患者数は、10万人中20人弱いると言われています。

症状

初期には歩行時にふらつき、手が上手く使えないなどパーキンソン病と似た症状が見られますが、進行するにつれ発汗障害や排尿障害も起こってきます。

■小脳症状

・運動失調性構音障害

・上肢の運動失調

・運動失調性歩行障害

リハビリ

オリーブ橋小脳萎縮症を発症した場合、リハビリが特に重要だと言われています。

リハビリでは、日常生活動作の維持・向上が目標となります。

特に、寝たきりにならない為の関節可動域訓練や起き上がり訓練・歩行訓練が重要となります。

リハビリにより、その状況にあわせた日常生活での体の動かし方、話し方などが身につけることができますし、運動機能の維持・向上ができることで寝たきりや合併症等の死を招リスクを予防することが出来るのです。

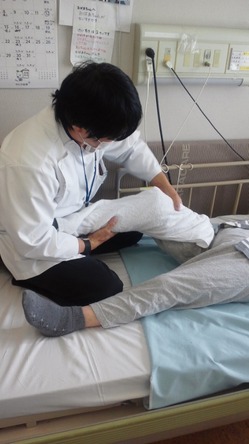

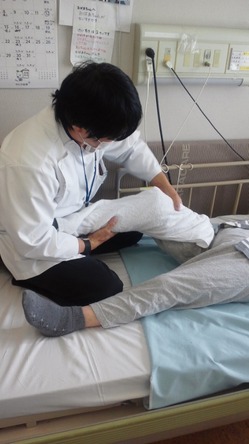

施術の様子

肘や手指の拘縮が進んでいらっしゃいます。

会話が出来ない為、目のまばたきのみで合図をされます。

仰臥位にて四肢マッサージとROM訓練をおこないます。

下肢の屈伸運動の際、伸展させる力が出てきました。特に右下肢が強く伸展できるようになってきました。

先生が話しかけながらゆっくりとサポートしながら施術を進めていきます。

いつも手足が冷たいのですが、マッサージ後は血行がよくなり温かくなっていました。

表情や声で私達には伝えられない分、マッサージ中は体の反応や顔など様子を見逃さないよう細心の注意を払います。

利用者様が常に安心して施術を受けていただけるよう、常に利用者様のお身体の状態の確認は怠りません。

利用者様からは、こんな声も届いています!

あなたも訪問マッサージを受けてはみませんか?

利用者様のお身体の改善を目指して、わたし達が全力でサポートいたします!

こんにちは。コーディネーターの片田です。

今回はパーキンソン病の利用者様の施術に同行しました。

パーキンソン病とは?

パーキンソン病とは、脳が筋肉に出す運動の指令がうまく伝わらず、体がスムーズに動けなくなる病気です。

日本人の約1000人に1人が発症すると言われており、50~60歳代に多い病気です。高齢者に多い病気ですが、若年者でも発症することも少なくありません。

症状

パーキンソン病には主に4つの特徴的な症状があります。

1、振戦(手足が振るえる):この症状で病気に気付くことが多いとされています。体の左右に症状が見られますが、どちらか片側に症状が強くあらわれます。

この振戦は、何もしていないときに目立ち、何かしようとすると止まるという特徴があります。

2、筋固縮(筋肉がこわばる):患者さん自身が日常生活で気づくことはほとんどありません。症状が進行するにつれ、動作がぎこちなくなる、歩くときに手の振りが悪くなったり足を引きずる、手足がしびれるといった症状が出てきます。

3、無動(動きが遅くなる):動きが遅くなり動くまでに時間がかかる、細かい動作がしづらくなる、無意識でやっていたこと(まばたき)などが少なくなるといった症状が出ます。

そのため、顔の表情が乏しくなる、寝返りがうてない、速く歩けない、文字を書くとだんだん字が小さくなるといったことが起きます。

4、姿勢反射障害(バランスがとりづらくなる):立つと前かがみの姿勢になる、歩くときに小股になる、軽く押されただけでも転んでしまうといった症状が出ます。

そのため、なかなか歩き出せない、転びやすくなる、歩いていると小走りになり止まれないといったことがおきます。

※これらの症状は、すべての患者さんにみられるとは限りません。病気の程度によって異なるので注意が必要です。

施術の様子

現在、利用者様は施設に入所されています。

四肢のマッサージとストレッチで筋肉や関節を柔らかくしたあと、下肢の筋力抵抗運動で下肢の筋力を維持・強化をしていきます。

利用者様も積極的に訓練に励まれています。

パーキンソン病を患っている患者さんは、体を思うように動かせないことから、何事にも消極的になりがちなってしまいます。しかし、体を動かさないでいると、筋肉や関節はますます動かなくなり寝たきりとなってしまうことも少なくありません。

パーキンソン病だからといって日常生活を変える必要はありません。できるだけ今まで通りの生活をおこなうこともリハビリになります。

さらに、訪問マッサージなどでリハビリやマッサージを行うことで身体機能の低下を防ぐことができます。また、体を動かすことで生活にメリハリができ、前向きな気持ちにもなります。

スタッフ様より「最初は立ち上がる事がしんどかったんです。今は歩行器を使って歩けるようになりました。」とお喜びの声をいただきました。

他にもこんな声が届いています!

歩行器無しで歩行ができるようになるために一緒にがんばっていきましょう!

私達が全力でサポートします。

こんにちは。コーディネーターの片田です。

今回はALSの利用者様の施術に同行しました。

ALS(筋委縮性側索硬化症)とは?

運動ニューロン(神経)が侵され、筋肉が萎縮し、筋力が低下していく病気です。

現時点でははっきりとした原因は解明されていませんが、遺伝子の異常であることは判明しています。

ALS(筋委縮性側索硬化症)の症状

初期の症状はどこの運動ニューロン(神経)が侵されるかによって症状が異なります。

手足の麻痺や嚥下障害、コミュニケーション障害などが出現してきます。また症状が進行すると呼吸をする筋肉が弱くなり、呼吸障害も出現します。さらに呼吸の筋肉が弱くなると呼吸器を装着しなければいけなくなります。

ALS(筋委縮性側索硬化症)のリハビリ

ALS(筋委縮性側索硬化症)では筋力の改善が期待できないとされています。

しかし、筋力が低下していくに伴い関節を動かさなくなると関節が拘縮してしまいます。

この拘縮を防ぐために症状が軽いうちから、関節可動域訓練やストレッチを行う必要があるのです。

施術の様子

いつもは呼吸器つけていませんが、本日は呼吸器をつけていらっしゃいました。

いつもは呼吸器つけていませんが、本日は呼吸器をつけていらっしゃいました。

体調があまり良くなかったのですが、お友達夫婦がいらっしゃり、お部屋の中は賑やかでした。

四肢のマッサージと屈伸運動をメインにおこないました。

頸部の筋肉がカチカチで利用者様も辛いとの事でしたので、頸部から肩にかけて念入りにマッサージをおこないました。

先生は優しく声をかけながら、慎重にマッサージされていました。

体調に合わせた丁寧なマッサージをおこなうことで、利用者様も笑顔になっていただけました。

笑顔のある会話はより一層楽しいですね!

こんにちは。コーディネーターの片田です。

今回は、変形性膝関節症の利用者様の施術に同行しました。

変形性膝関節症とは?

変形性膝関節症とは、膝関節の軟骨がすり減り、関節炎や変形が起こり、痛みや運動障害が起こるものです。

正常な膝関節には、関節の表面を覆う関節軟骨が存在します。この軟骨は弾力に優れていて、膝にかかる衝撃を和らげたり、膝の曲げ伸ばしなどの動きを滑らかにしているのです。

その軟骨が加齢や使い過ぎ、筋力の低下などが原因ですり減ってしまうのです。

症状が進むにつれ、膝関節にかかる負担が増加し、関節軟骨や半月板の損傷が激しくなり関節炎を引き起こします。

関節炎が起こると、膝の曲げ伸ばしなどの運動時に痛み(運動時痛)が出たり、関節の動きの制限(関節可動域制限)が出てきます。また炎症が進むと膝関節に水が溜まる(関節水腫)ことがあります。

また、痛みのある部分をかばうことでほかの部位に負担がかかり、腰などに痛みを発生させる場合があります。

施術の様子

今日はとても腰が痛いとの事でした。

両側臥位にて腰のあたりを入念にマッサージをおこない、筋肉をほぐしていきます。

「マッサージで随分楽になるんですよ。歩行が少し楽になるし。ありがたいわ」とお喜びの言葉をいただけました。

他にもこんな声がとどいています!

訪問マッサージを始めてから、以前より歩ける距離が伸びてきて、数十メートルの歩行が可能となりました。

「歩ける距離が伸びて、嬉しい。」と素敵な笑顔も見せていただきました。このような笑顔を見せていただけると、わたし達まで嬉しくなります。

腰の状態を伺いながら仰臥位にて下肢マッサージをおこないます。

下肢の屈伸運動を左右各10回おこない、関節の動きの改善をおこないます。

「元気になって、もっと歩けるようになりたい!」と、とても前向きに訓練をおこなっていただいています。

「もっと歩けるようになりたい!」

このように思われていましたら、お気軽にご相談ください。

わたし達が全力でサポートいたします!

こんにちは。コーディネーターの片田です。

今回は脳出血後遺症で歩行が困難となったご利用者様の施術に同行しました。

歩行困難となって3ヶ月ほどになるそうです。

脳出血による歩行困難

脳出血を発症された方は様々な後遺症が起こる可能性があります。

その中には「運動の障害」があります。

脳出血の後遺症の中でも代表的な症状が運動の障害の「片麻痺」です。

運動にかかわる神経が妨げられて片方の手足に麻痺が起こる状態です。

この麻痺は、損傷を受けた脳とは左右逆側の手足に出てきます。

麻痺の程度は、軽度のものから重度のものまで様々です。また損傷を受けた脳の場所ににより症状も異なります。

軽度の麻痺であれば、治療やリハビリにより麻痺が完治したりや機能的な問題がなくなる場合も多くあります。

しかし、治療やリハビリが遅れてしまい麻痺が完全に回復しない場合もあります。その場合、歩くときに杖や歩行器を使用したり、筋力を維持するための装具を使用したり、移動に車いすを使用する場合も少なくありません。

脳出血などの治療やリハビリは時間との勝負です。歩行困難にならないためにも早期の治療やリハビリを行いましょう。

施術の様子

ご家族様より「足の筋肉のあるうちにリハビリしてまた立って欲しい」という願いから訪問マッサージをご利用になられたそうです。

四肢マッサージで筋肉を揉みほぐし、開脚運動、座位でつま先とかかとの足上げ足踏み運動など、下肢のトレーニングを中心に施術をおこなっています。

利用者様もまた歩けるようにと積極的に訓練に励まれています。

現在では、ご利用開始から1ヶ月ほどでつかまり立ちまで出来るように回復されています。

これにはご利用者様やご家族様も大変喜ばれています。

「また自分で歩けるようになれる。」とお喜びの声をいただきました。

他にもこんな声が届いています!

今後もご自身の力で歩けるようになるために一緒に頑張っていきましょう!

わたし達が全力でサポートいたします!

※写真はイメージです。

こんにちは。コーディネーターの片田です。

今回はパーキンソン病の利用者様の施術に同行しました。

訪問マッサージを始めて半年になられます。以前は、寝たきりに時間が多かったため、下肢の筋力が弱り、歩行が困難の利用者様です。

なぜ歩行困難になるのか?

パーキンソン病患者で歩行困難を経験する方の多くは、歩幅が小さくなり小股歩行になります。「前に出した片方の足のかかとが反対の足のつま先より後ろにある。 」といった状態です。

歩行困難は片手または両手の振りの欠如によることもあります。

腕の振りは、体のバランスの維持・足を前進させる補助の役目があります。

腕の振りの欠如は、腕の固縮(固まってしまう状態)や協調動作の欠如に原因となります。

協調動作というのは、足を動かすときには同時に腕を振るというような脳からの指示される動作の事を言います。

このような働きがパーキンソン病では失われることが多くあります。

小股歩行と腕の振りの欠如が同時に起こると、小股歩行だけの場合より歩行困難を悪化させることが多くなります。

パーキンソン病患者にみられる前傾姿勢も歩行困難を招く原因となります。

背骨は体を支える支柱であり、その周りにある腰からふとももにかけての筋肉が歩行に必要な力を生み出しているのです。

その背骨が曲がったり、前傾してしまうと、腰からふとももにかけての筋肉は力を失ってしまいます。

そうなることで筋力の低下を起こしてしまうのです。

筋力の低下により体を支えることができず、歩行することに不安感をおぼえ、怖くなってしまい、寝たきりの時間が多くなるということも少なくありません。

施術の様子

-thumb-250x333.jpg)

四肢のマッサージで筋肉をほぐし、下肢の力を付けるためにストレッチと筋力抵抗運動をおこなっています。

現在では、下肢の運動能力が改善傾向にあり、筋力抵抗運動でも力強く行なえるようにまで回復されています。

歩行訓練を一生懸命されるお姿を見て、補助する私まで手に力が入ってしまいました。

スタッフの方により「足の動きが随分よくなり、介助も楽になりました。」とお喜びの声をいただきました。

他にもこんな声が届いています。

これからも歩行が楽にできるようになるために一緒にがんばっていきましょう!

わたし達が全力でサポートいたします!

※写真はイメージです。

脳梗塞とは?

脳梗塞とは、脳を栄養する動脈に血栓、凝固塊、脂肪塊、石灰片、腫瘍塊などが詰まって動脈の閉塞、または狭窄が起こり、脳組織に酸素、栄養が不足することで脳が壊死する病気のことをいいます。

脳梗塞には脳血栓と脳塞栓の2通りがあります。

脳血栓は脳に動脈硬化などの変化が起こり、その基盤の上に血栓が形成されるものをいい、脳塞栓は脳に至る前の他の場所から血管を閉塞する物質が血液の流れに乗って運ばれ、脳の血管をつめてしまうものをいいます。

脳梗塞はラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗塞、心原生塞栓症の3タイプに分類されます。

ラクナ梗塞は、高血圧の人に多く、脳の細い血管に詰まるタイプです。

アテローム血栓性脳梗塞は、生活習慣病(糖尿病、高血圧、高脂血症)による動脈硬化で脳の太い動脈・頚動脈が詰まるタイプです。

心原生塞栓症は、心房細動、急性心筋梗塞、心臓弁膜症により心臓内にできた血栓が脳血管を塞いだ時に突然の発作として起こるタイプです。

症状

症状としては、意識障害、片麻痺、片側の手足や顔面の感覚障害、失語、言語障害などがあります。

他にも健忘症、同名性半盲、複視、ふらつき、嚥下障害、しびれ、めまいなどがあります。また、緩徐に進行して認知症などの症状をきたすこともあります。

リハビリ

脳梗塞は時間との闘いです。

脳梗塞後にいかに早くリハビリを始めるかによって予後が決まってきます。

入院中はもちろんのこと。退院してからでもリハビリは重要となります。

リハビリは、後遺症の残る利用者様に対して、日常生活の自立と早期の社会復帰を支援する目的でおこないます。

後遺症を可能な限り軽減し、元の生活に戻れるようにできるだけ早期から体を動かす訓練を開始します。

脳梗塞後には寝たきりとなる場合が多く、それ伴い全身の身体機能も低下していきます。

そうなると認知症やうつ病の発症のような精神面の障害、関節拘縮や筋力低下などの廃用性症候群が起こってしまい寝たきりの長期化の可能性がとても高くなります。

脳梗塞後、訪問マッサージのリハビリ治療でよい成果をあげることができます。

関節拘縮の予防、床ずれ予防、沈下性肺炎の予防のための体位変換、他動的関節可動域訓練、寝返り動作訓練、床上移動訓練、移動・移乗動作訓練、立ち上がりと歩行訓練、応用歩行訓練などADL(※ADLとは、日常生活動作の略で、起居、移動、食事、更衣、整容、トイレの各動作およびコミュニケーションから成る日常生活に最小限必要と考えられる動作のこと)の向上を目的にリハビリを行います。

早期からのリハビリの介入が回復を促進することが科学的にも証明されています。

一日でも早く脳梗塞による後遺症を改善するために、訪問マッサージを始めてみませんか?

大腿骨頸部骨折とは?

大腿骨頸部骨折とは、高齢者に多発する骨折で、高齢者の寝たきりの原因となる主要疾患です。

日本の人口の高齢化に伴い、近年増加傾向にあります。

骨粗鬆症と転倒が骨折の原因となり、骨粗鬆症を基盤にもつ老人が転倒して殿部や腰を痛め歩けないという場合は、まずこの骨折が想定されます。

この骨折が原因で寝たきりとなり要介護になってしまったり、要介護にならないにしても自由に動くことができなくなり自宅に閉じこもるようになったしまうことも少なくありません。

大腿骨頸部骨折には、血流に乏しく治癒し難い内側骨折と治癒しやすい外側骨折の2種類があります。

高齢者が安静を余儀なくされることによる認知症、肺炎、褥瘡、尿路感染、あるいは下肢の静脈血栓、また、筋力低下や拘縮などによる機能的予後の低下を避けるために、保存療法ではなく手術療法が行われる場合が多くあります。

また術後は、なるべく早くリハビリテーションを行うことがとても大切になってきます。

大腿骨頸部骨折が疑われるサイン

※転倒などのあとに下記のような症状があったら大腿骨頸部骨折を疑いましょう。

・足の付け根(股関節)部分が痛む

・痛くて歩けなくなる

・触られると痛みがひどくなる

・自分では起き上がれない

・痛みがある方の足が不自然に外側を向いている

・左右の足の長さが違う

症状

骨折の症状としては、骨折部位の激しい自発痛、局所圧痛、骨折部位の腫脹および皮下出血、変形、異常可動域、ゴリゴリというような軋轢音、身体を支えたり、関節をスムーズに動かすことができなくなるなどの機能障害があります。

腫脹は目立たないことがほとんどです。また足の付け根ではなく膝に痛みが出ることもあります。 認知症の方では骨折に気付かないこともあるので、注意が必要です。

リハビリ

大腿骨頸部骨折に対するリハビリテーションでは、股関節の可動域訓練、寝返り起き上がりの訓練を行います。またADL(※ADLとは、日常生活動作の略で、起居、移動、食事、更衣、整容、トイレの各動作およびコミュニケーションから成る日常生活に最小限必要と考えられる動作のこと)訓練や歩行訓練を行います。

大腿骨頸部骨折に対するリハビリテーションでは、股関節の可動域訓練、寝返り起き上がりの訓練を行います。またADL(※ADLとは、日常生活動作の略で、起居、移動、食事、更衣、整容、トイレの各動作およびコミュニケーションから成る日常生活に最小限必要と考えられる動作のこと)訓練や歩行訓練を行います。

早期からのリハビリテーションの介入が回復を促進することが科学的に証明されています。

リハビリテーションの進み具合は個人差が大きくあります。本人のリハビリに対する意欲、痛みの程度、体力、合併症の有無、認知症の有無などによって予後が大きく変わってきます。

訪問マッサージでは、リハビリ効果をさらに高めるよう利用者様・ご家族様と密にコミュニケーションをとり、よりよい施術を受けていただけるよう努めています。

大腿骨頸部骨折によるつらい症状でお悩みでしたら、一度お気軽にご相談ください。

くも膜下出血とは?

くも膜下出血とは、何らかの原因で起こった出血がくも膜下腔に広がり、激しい頭痛などを引き起こすものをいいます。

原因の90%以上が脳動脈瘤破裂によるものです。脳動脈瘤とは、動脈分岐部に嚢状に膨らんだものをいいます。

脳動脈瘤以外では脳動静脈奇形、高血圧性脳内血腫、もやもや病などでも脳内血腫や脳室内出血に伴って生じますが、単独で重症化することはあまりありません。

症状

突然の激しい頭痛や嘔吐、意識障害で発症することが多い疾患です。

突然起こる頭痛は、今までに経験したことのない激しい痛み、バットで頭を殴られたような痛みと表現されることがよくあります。

しかし、疲れて肩が凝って頭が重い感じがするといった程度の軽い頭痛や吐気など軽い症状の場合もあるのです。。

約半数に意識障害が認められますが、通常、局所神経症候(片麻痺など)は示しません。ただし、脳内血腫を合併した場合は、局所神経症候を伴うことがあります。

またくも膜下出血を発症した後、脳梗塞を併発することもあり、梗塞した部位に応じた麻痺や失語などの症状が出てくることもあります。

後遺症

くも膜下出血によって脳の障害を受けた部位によって症状は変わっていきます。これらの後遺症は、脳出血・くも膜下出血・脳梗塞を発症した場合と共通していることが多くあります。

リハビリ

脳卒中後、早期にリハビリテーション治療を始めることでよい成果をあげることができます。リハビリテーションの内容として、関節拘縮の予防のための体位変換・マッサージ、寝返り動作訓練、他動的関節可動域訓練、床上移動訓練、立ち上がりと歩行訓練、鍼灸治療などをADL(※ADLとは、日常生活動作の略で、起居、移動、食事、更衣、整容、トイレの各動作およびコミュニケーションから成る日常生活に最小限必要と考えられる動作のこと)の向上を目的に行います。

脳卒中後、早期にリハビリテーション治療を始めることでよい成果をあげることができます。リハビリテーションの内容として、関節拘縮の予防のための体位変換・マッサージ、寝返り動作訓練、他動的関節可動域訓練、床上移動訓練、立ち上がりと歩行訓練、鍼灸治療などをADL(※ADLとは、日常生活動作の略で、起居、移動、食事、更衣、整容、トイレの各動作およびコミュニケーションから成る日常生活に最小限必要と考えられる動作のこと)の向上を目的に行います。

早期からのリハビリテーションの介入が回復を促進することが科学的に証明されています。

脳出血とは?

脳出血とは、脳内の血管が何らかの原因で破れ、脳内や脳周囲に出血した状態をいいます。

脳卒中の一種で、頭蓋内の出血を総称してそう呼ばれおり、または脳溢血とも呼ばれています。

出血には、被殻出血、視床出血、皮質化出血、橋出血、小脳出血があります。

原因

原因の多くは高血圧です。高血圧によりしだいに血管の柔軟性が失われ、動脈硬化が進むことで血管壁がもろくなり破れやすくなるからです。そのほか、脳動脈瘤、脳動静脈奇形の破綻、腫瘍内出血、脳の外傷などの原因があります。

症状

出血部位や血腫の大きさにより症状は異なりますが、一般的に感覚障害、意識障害、運動麻痺、頭痛、嘔吐などの症状が現れます。出血部位により、半身の痛み、めまい、歩行障害、同名性半盲、四肢麻痺、失語症、呼吸異常などが現れます。

リハビリ

脳出血を発症すると、出血部位に応じて四肢の麻痺などの様々な症状が出てきます。

発症後間もない急性期には、生命の危機があることや治療上の必要から安静を要することが多く、長期間ベッドに寝たままとなる場合もあります。そのまま長期安静にしているだけでは、廃用症候群を招くことになります。

廃用症候群を発症すると、脳出血による症状に対するリハビリの前に廃用症候群を改善させることから始まります。

廃用症候群の改善に時間がかかり、脳出血による症状のリハビリが遅れ、リハビリの効果が低下してしまう場合が多くあります。。

そのため、急性期治療中でも廃用症候群の予防のためにリハビリを開始することが必要となります。

この段階で行われるリハビリは、一定時間ごとに体位変換をすることや麻痺や拘縮している手足の関節を動かすことがメインとなります。

脳卒中後に早期のリハビリ治療をすることで症状の改善によい成果をあげることができます。

関節拘縮の予防、床ずれ予防、沈下性肺炎の予防のための体位変換、他動的関節可動域訓練、寝返り動作訓練、床上移動訓練、移動・移乗動作訓練、立ち上がりと歩行訓練、応用歩行訓練などADL(※ADLとは、日常生活動作の略で、起居、移動、食事、更衣、整容、トイレの各動作およびコミュニケーションから成る日常生活に最小限必要と考えられる動作のこと)の向上を目的にリハビリを行います。

訪問マッサージは、このような症状の改善のために筋肉のマッサージだけでなく、拘縮した関節に対する関節可動域訓練、委縮してしまった筋肉に対する筋力強化訓練などをおこない、日常生活動作の向上に効果的です。

予防

脳出血の原因は高血圧がある方に多く発症しやすくなります。またお酒をたくさん飲む方にも多く発症します。

脳血管の奇形が原因で血管が破れやすくなっている場合もあります。

そのため、健康診断により高血圧などの生活習慣病を早期に発見し治療を始めること、お酒を飲み過ぎないこと、脳ドックなどで動脈硬化がないかなど脳血管の状態を把握し、早期から動脈硬化などに対する治療を始めることで脳出血の発症を防ぐことができます。

-thumb-250x333.jpg)